特定技能試験とは?受験資格・申し込み方法・合格後の手続きまでを解説

人手不足が深刻化する中、外国人材の活用を検討している企業も多いのではないでしょうか。

しかし、「特定技能制度とは何か?」「どのような手続きが必要なのか?」「受け入れ後のサポートはどうすればよいのか?」といった疑問や不安を抱える経営者の方も少なくありません。

特定技能制度は、即戦力となる外国人材を受け入れるための制度です。

この記事では、特定技能制度の概要や手続きの流れ、受け入れに関するポイントについて詳しく解説しています。

目次

特定技能試験とは?制度の基本を理解しよ

特定技能試験の概要 - 5つのポイント

- 特定技能試験の目的:日本の人手不足解消を目的とし、即戦力となる外国人材を採用するための試験。

- 対象分野:介護、外食、自動車運送業、農業など16の特定産業分野で実施される。

- 試験内容:業務に関する技能試験と、日本語能力試験(JLPT N4相当)が求められる。

- 受験資格:在18歳以上で、特定技能1号の在留資格取得を希望する外国人。技能実習2号修了者は試験免除の場合あり。

- 合格後の流れ:試験合格者は特定技能1号の在留資格を取得し、企業と雇用契約を結び就労が可能となる。

特定技能試験とは、日本の深刻な人材不足に対応するために導入された外国人労働者向けの試験制度です

特定の産業分野で働くために必要な技能と、日本語能力の基準を満たしているかを確認するために実施されます。

試験は、16の特定産業分野で行われ、受験者は業務に関する実技・筆記試験と、日本語試験に合格する必要があります。

ただし、技能実習2号を良好に修了した方は試験が免除されます。

特定技能1号試験に合格すると、特定技能1号の在留資格を取得し、日本国内の企業で最長5年間働くことが可能になります。

また、特定技能2号に移行できる分野では、さらに長期の就労や家族の帯同も認められます。

この制度は、日本の企業にとって即戦力となる外国人材を確保する有効な手段であり、特に人手不足が深刻な業界において大きなメリットがあります。

特定技能試験を受けるための基本条件・必要資格

| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |

|---|---|---|

| 対象者 | 特定産業分野で働く即戦力となる外国人 | 熟練した技能を持ち、長期就労を希望する外国人 |

| 試験 | 技能試験+日本語試験(JLPT N4相当) | 技能試験(日本語試験は不要) |

| 在留期間 | 最長5年(1年・6ヵ月ごとの更新) | 更新に制限なし |

| 家族の帯同 | 不可 | 配偶者・子の帯同が可能 |

| 受け入れ機関の支援 | 必要(登録支援機関によるサポート) | 不要(自立的な就労が可能) |

| 移行条件 | 技能実習2号修了者は試験免除 | 特定技能1号からの移行が必要 |

特定技能試験を受けるには、いくつかの条件を満たす必要があります。

まず、受験者は18歳以上であることが前提です。そのうえで、対象となる特定産業分野の技能試験と日本語試験に合格しなければなりません。

特定技能1号では、日本語能力試験(JLPT N4)または国際交流基金の日本語基礎テスト(JFT Basic A2)に合格することが求められます。

加えて、各産業ごとの技能試験に合格することが必要です。

一方で、技能実習2号を良好に修了した者は、技能試験および日本語試験が免除されます。

特定技能2号は、さらに高度な技術を要するため技能試験の合格が必須ですが特定技能1号と異なり、日本語試験の受験は不要です。

技能実習2号修了者の日本語試験免除条件とその理由

| 免除条件 | 詳細 |

|---|---|

| 技能実習2号を良好に修了 | 実習期間中に技能評価試験(基礎級)に合格し、適正な就労態度が評価されている。 |

| 特定技能1号の対象産業分野で実習 | 修了した技能実習の分野と、特定技能1号で就労を希望する分野が一致している必要がある。 |

| 日本の労働環境への適応 | 実習期間中に業務遂行に必要な日本語能力を習得し、最低限のコミュニケーションが可能であること。 |

| 企業からの継続雇用の意思 | 実習先企業が特定技能1号として継続雇用を希望する場合、手続きが円滑に進む可能性がある。 |

| 技能実習制度の目的と合致 | 技能実習は技術移転を目的とするが、特定技能は即戦力の確保を目的としており、一定の技能を習得した実習生が即戦力と認められる。 |

特定技能1号の試験は、原則として技能試験と日本語試験の2つが求められますが技能実習2号を良好に修了した方は、これらの試験が免除される場合があります。

実は、この違いには技能実習制度と特定技能制度の目的と関係しています。

そもそも技能実習制度は、発展途上国の人材に対して日本の技術を習得させることを目的とした制度です。

技能実習生として来日した外国人は最長3年間、日本の企業で実務経験を積みます。

この期間中に、実際の業務を通じて必要な技能を習得し、一定の日本語能力も身につけるため、特定技能1号の要件を満たしていると判断されるのです。

また技能実習2号を修了するには、技能検定の場合は3級、技能実習評価試験の場合は専門級に合格する必要があります。

この試験では、特定産業分野における基本的な技能の習熟度が確認されるため、改めて特定技能試験を受ける必要がないと判断されます。

技能実習2号を良好に修了した方は特定技能の技能評価試験が免除されます。

2025年現在 特定技能試験の実施国と申し込み方法

| 分野 | 試験実施国 | 申し込み方法 |

|---|---|---|

| 介護 | 日本国内、ミャンマー、バングラデシュ、カンボジア、インド、インドネシア、モンゴル、ネパール、フィリピン、スリランカ、タイ、ウズベキスタン、ベトナム | 各国の試験実施機関のウェブサイトからオンライン申し込み |

| 自動車運送業 | 日本国内、ミャンマー、インド、インドネシア、ウズベキスタン、カンボジア、キルギス、スリランカ、タイ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、マレーシア、モンゴル、ラオス | 各国の試験実施機関のウェブサイトからオンライン申し込み |

| 宿泊 | 日本国内、ミャンマー、フィリピン、ネパール、インドネシア、ベトナム、インド、スリランカ | プロメトリックのウェブサイトからオンライン申し込み |

| 農業 | 日本国内、ミャンマー、フィリピン、カンボジア、モンゴル、ネパール、インドネシア、ベトナム、タイ、ウズベキスタン、スリランカ、インド、バングラデシュ | 各国の試験実施機関のウェブサイトからオンライン申し込み |

| 外食業 | 日本国内、ミャンマー、フィリピン、カンボジア、ネパール、インドネシア、タイ、スリランカ | プロメトリックのウェブサイトからオンライン申し込み |

2025年の特定技能試験は、各分野ごとに日本国内および海外で実施されます。

試験日程や実施国は分野によって異なりますので、上記の表をご参照ください。申し込み方法は、試験を実施する機関や国によって異なります。

例えば、宿泊分野や外食業分野の試験は、プロメトリックのウェブサイトからオンラインで申し込みが可能です。

一方、建設分野の試験は、2025年1月以降、スマートフォンアプリ「JAC Members」を通じて申し込みを行います。

試験の予約は、試験日の59日前から3営業日前の23:59(日本時間)まで可能ですが、会場ごとに定員があり、早めの予約をおすすめします。

特定技能試験の申し込みと受験の流れ

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| 試験情報の確認 | 受験を希望する分野の試験日程や実施場所、申し込み期間を公式ウェブサイトで確認します。 |

| アカウント登録 | 試験実施機関が指定するオンラインプラットフォームやアプリにアクセスし、受験者アカウントを作成します。 |

| 受験申し込み | 希望する試験日と会場を選択し、オンラインで申し込み手続きを行います。 |

| 受験料の支払い | 指定された方法で受験料を支払い、支払い完了後に受験票を取得します。 |

| 試験当日の準備 | 受験票や身分証明書など、必要な持ち物を確認し、試験当日に備えます。 |

| 試験の受験 | 指定された日時と会場で試験を受けます。 |

| 結果の確認 | 試験後、公式ウェブサイトやアプリで合否結果を確認します。 |

| 合格証明書の取得 | 合格者は、指定の方法で合格証明書をダウンロードまたは受け取ります。 |

特定技能試験を受験するには、まず希望する分野の試験情報を公式サイトで必ず確認しましょう。

特定技能試験ごとに日程や実施場所、申し込み期間は分野ごとに異なるので、気になる方は該当する公式サイトで、最新の情報を入手しましょう。

次に、試験実施機関が指定するオンラインプラットフォームやアプリにアクセスし、受験者アカウントを作成します。

アカウント登録後、希望する試験日と会場を選択し、オンラインで申し込み手続きを行います。

その後、申し込みが完了したら、指定された方法で受験料を支払い、受験票を取得します。

試験当日は、受験票や身分証明書など必要な持ち物を忘れずに持参し、指定された日時と会場で試験を受けてください。

試験後、公式ウェブサイトやアプリで合否結果を確認し、合格者は指定の方法で合格証明書を取得します。

特定技能試験に必要になる基本書類一覧

| 書類名 | 説明 | 入手先 |

|---|---|---|

| 在留資格認定証明書交付申請書 | 特定技能ビザを取得するための申請書類 | 出入国在留管理庁の公式ウェブサイト |

| 写真(縦4cm×横3cm) | 申請書に貼付する証明写真 | 写真館や証明写真機 |

| パスポートの写し | 本人確認のためのパスポートのコピー | 自身のパスポート |

| 在留カードの写し | 現在の在留資格を証明するカードのコピー | 自身の在留カード |

| 特定技能雇用契約書の写し | 雇用条件を明記した契約書のコピー | 雇用先企業 |

| 日本語能力試験の合格証明書 | 日本語能力を証明する書類 | 日本語能力試験(JLPT)または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の運営機関 |

| 特定技能評価試験の合格証明書 | 特定分野の技能を証明する書類 | 各分野の試験実施機関 |

| 健康診断書 | 健康状態を証明する医師の診断書 | 医療機関 |

| 住民票の写し | 現在の住所を証明する書類 | 市区町村の役所 |

| 納税証明書 | 税金の納付状況を証明する書類 | 税務署 |

特定技能試験を受験する際には、上記の基本書類が必要となります。

これらの書類は、申請者の身元や能力、健康状態を証明するために求められます。

また特定技能試験に必要な「在留資格認定証明書交付申請書」は、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトからダウンロードできます。

証明写真は、写真館や証明写真機で撮影し、パスポートや在留カードのコピーも準備しておきましょう。

「雇用契約書」は、雇用先企業から提供される書類のため、事前に企業担当者と確認し、必要に応じてコピーを取得しておいてください。

次に日本語能力試験や特定技能評価試験の合格証明書は、各試験の運営機関から取得が可能です。

健康診断書は、医療機関で受診して発行してもらいましょう。

そして、住民票の写しを市区町村の役所で取得し、納税証明書を税務署で入手すれば特定技能試験に必要な書類は、すべて揃います。

なお、必要書類は個々の状況や申請内容によって微妙に異なる場合がありますのでご注意を。

次の章では、宿泊・外食業・農業・介護、4つの業種の特定技能試験の申し込み方法などについてご紹介します。

宿泊・外食業・農業・介護の各業種別の試験申し込みガイド

| 業種 | 試験名 | 申し込み方法 | 公式サイト |

|---|---|---|---|

| 宿泊業 | 宿泊業技能測定試験 | 公式サイトで試験日程を確認し、オンラインで申し込みます。 | https://caipt.or.jp/ |

| 外食業 | 外食業技能測定試験 | 試験実施機関のウェブサイトで情報を確認し、オンラインで申し込みます。 | https://otaff1.jp/ |

| 農業 | 農業技能測定試験 | 試験日程を確認の上、オンラインで申し込みます。 | https://www.lapita.jp/sghr/maff/agriculture/ |

| 介護 | 介護技能評価試験 | 厚生労働省の公式サイトで試験情報を確認し、指定の方法で申し込みます。 | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html |

特定技能制度の下で、宿泊、外食業、農業、介護の各分野では、外国人材の受け入れが進められています。

各業種ごとに定められた技能試験に合格することが必要です。

各業種の技能試験を受けられる方は上記の表を参考に、各公式サイトで最新情報を確認し、適切な手続きを行ってください。

宿泊業技能測定試験:試験内容と申し込み方法

申し込み時の注意点

- 申し込み期間を確認: 試験日程は随時更新されるため、公式サイトで最新情報を確認する。

- オンライン登録が必須: 申し込みは公式サイト(CAIPT)から行う必要がある。

- 必要書類を準備: 身分証明書や受験票を事前に準備し、申し込み時に正しく入力する。

宿泊業技能測定試験は、宿泊業界で働くための基本的な知識や接客スキルを問う試験です。

試験は筆記形式で実施され、宿泊業に関する基礎知識、接客マナー、安全管理などの分野が含まれます。

外食業技能測定試験:試験内容と申し込み方法

申し込み時の注意点

- 試験日程を事前に確認: 試験実施日は変更の可能性があるため、公式サイト(OTAFF)で最新情報をチェック。

- 申し込みはオンラインのみ: 試験実施日は変更の可能性があるため、公式サイト(OTAFF)で最新情報をチェック。

- 事前の学習が必須: 試験範囲には食品衛生、調理技術、接客対応などが含まれる。

外食業技能測定試験は、飲食店での業務に必要な知識や技術を評価する試験です。

試験は他と同じく筆記試験で、衛生管理、調理の基本、接客マナーなどが問われます。

農業技能測定試験:試験内容と申し込み方法

申し込み時の注意点

- オンライン申し込みのみ対応: 試験実施機関(LAPITA)の公式サイトで申し込み。

- 試験日程の変更に注意: 実施地域によって異なるため、定期的にスケジュールを確認する。

- 試験内容の確認が重要: 農業の基本技術、機械操作、栽培管理などが試験範囲に含まれる。

農業技能測定試験は、農作業の基礎知識や技術を評価する試験です。

試験は筆記と実技の両方で構成され、農業機械の操作、土壌管理、収穫技術などが問われます。

申し込みはオンラインで行い、受験料の支払い完了後に受験票が発行されます。

なお試験は地域ごとに異なるスケジュールで実施されるため、公式サイトで最新情報を確認し、実技試験の対策として、事前に実習を受けることをおすすめします。

介護技能評価試験:試験内容と申し込み方法

申し込み時の注意点

- 厚生労働省の公式サイトで確認: 試験日程や申し込み方法は変更の可能性がある。

- オンライン登録が必須: 試験申し込みはウェブサイト(厚生労働省)から行う。

- 試験範囲を事前に学習: 介護技術、利用者対応、日本語コミュニケーションなどが試験範囲に含まれる。

介護技能評価試験は、介護職に必要な知識や実技を問う試験です。

試験は筆記形式で、介護技術、衛生管理、コミュニケーションスキルなどの分野が出題されます。

申し込みは厚生労働省の公式サイトを通じて行われ、受験料の支払い後に受験票が発行されます。

試験は定期的に実施されるため、仮に落ちてしまったとしても最新情報を確認して、次の試験を受けるようにしましょう。

気になる特定技能試験の過去問や試験対策は、どうしたら良い?

特定技能試験の過去問・試験対策のポイント

- 公式サイトで試験範囲を確認:各業種の試験実施機関が公表する試験範囲を把握することが重要。

- 過去問やサンプル問題を活用:公式サイトや参考書を利用し、試験の出題傾向を分析する。

- 模擬試験を受ける:オンラインや専門学校で模擬試験を受けることで、本番に近い環境で学習できる。

- 日本語能力を強化する:特定技能試験には日本語力が求められるため、JLPT対策も並行して行う。

- 実技試験の対策も忘れずに:業種によっては実技試験があるため、職場や専門スクールで事前練習をする。

特定技能試験に合格するためには、試験の形式や出題範囲を理解し、しっかりと事前の対策を行うようにしましょう。

まず、試験実施機関の公式サイトで、各業種の試験範囲やサンプル問題を確認してください。

公式サイトでは、業種によって異なりますが過去の試験の出題例が公開されていることもあり、過去問から特定技能試験の傾向をつかむことができます。

また、参考書やオンライン講座を活用し、本番に近い形式で問題を解くことで試験の流れや時間配分に慣れることができます。

特に、実技試験がある業種では、企業側が事前研修を実施したり、実務経験を積める環境を提供することが重要です。

例えば、試験に必要な技能を習得するためのトレーニングプログラムを導入したり、先輩社員が指導するOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)を行うことで、実技試験の合格率を高めることができます。

また、提携する専門スクールへの受講支援や、模擬試験の実施なども企業側のサポートとして効果的です。

そして、特定技能試験では日本語能力試験(JLPT)N4レベル程度の日本語力が求められるため、日常会話や専門用語の習得にも力を入れましょう。

特定技能試験に落ちてしまった場合には、どうなる?再受験はできるの?

特定技能試験の再受験に関するポイント

- 再受験は可能:特定技能試験は何度でも受験可能で、合格するまでチャレンジできる。

- 試験日程を確認することが重要:試験は業種ごとに異なる頻度で実施されるため、公式サイトで次回の試験日を確認する必要がある。

- 試験の合格基準を理解する:筆記試験と実技試験の基準を把握し、適切な対策を行う。

- 次回試験に向けた準備が重要:落ちた原因を分析し、過去問や模擬試験を活用して対策を強化する。

- 企業側のサポートも活用する:試験対策講座の受講支援や実技トレーニングの機会を提供する企業もある。

特定技能試験に落ちた場合でも、再受験は可能です。

試験に合格するまで何度でも挑戦できるため、しっかりと準備を整えて再チャレンジすることができます。

ただし、試験の実施頻度は業種によって異なるため、公式サイトで次回の試験日程を確認し、なるべく少ない回数で受かるようにしましょう。

万が一、試験に不合格だった場合は、まず筆記試験と実技試験のどちらに課題があったのかを分析し、過去問や模擬試験を活用しながら苦手な分野を重点的に学習することで、次回の試験に向けた効果的な対策が可能になります。

また、企業側でも試験対策講座の受講支援や、実技試験に向けたトレーニングを一緒に行ったり、学習環境を整えてあげることで受験者が安心して再チャレンジできる環境を作ることができます。

企業の積極的な支援が、合格率の向上につながるだけでなく、優秀な人材の確保にもつながるでしょう。

特定技能試験に合格した後は? 日本で就労を開始するまでの手続き

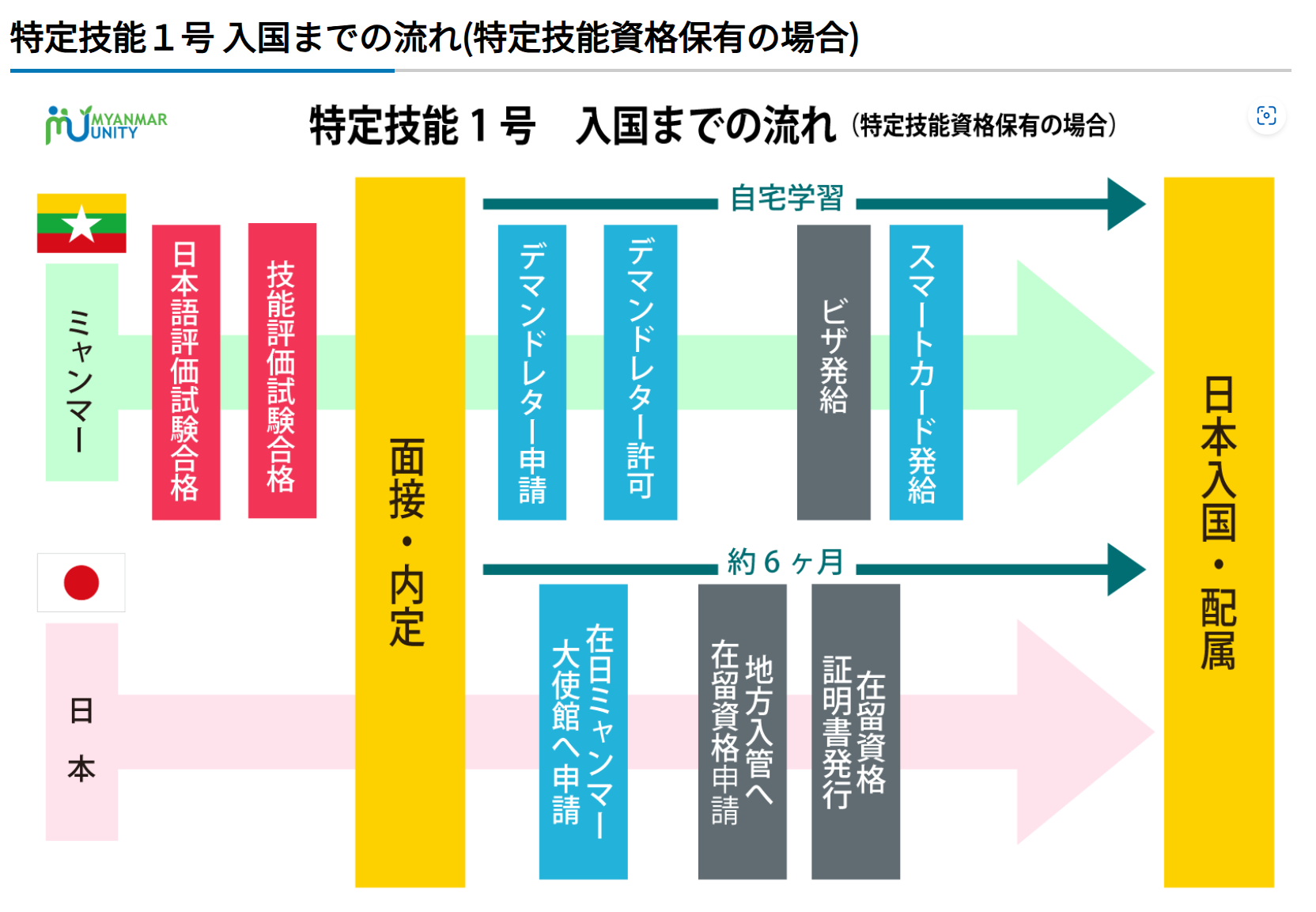

特定技能外国人の受け入れは、海外から来日する外国人のケースとすでに日本に在留している外国人のケースで流れが違います。

弊社はミャンマーにて特定技能資格を取得した人材の送り出しをしておりますため、ミャンマーから来日する特定技能外国人のケースで流れをご紹介します。

まず、関係機関となるのは、主に企業、有料職業紹介会社、登録支援機関、そして送り出し機関(ミャンマー・ユニティ)の4者です。

もし特定技能外国人の雇用をご検討の受け入れ企業の方がおられましたら、まずはミャンマー・ユニティまでご相談ください。信頼できる有料職業紹介会社、登録支援機関をご紹介いたします。

ミャンマーでは、現地から特定技能外国人を採用するにはミャンマー政府が認める送り出し機関を通じて手続きを進めることが定められています。

有料職業紹介事業者を通じて特定技能ミャンマー人を採用する場合は以下の流れとなります。

- ① 企業は有料職業紹介事業者である登録支援機関と契約し、求人票を記入【日本国内】

- ② 人材を斡旋・選別する【ミャンマー国内】

- ③ 面接実施から雇用契約締結【ミャンマー国内・日本国内】

- ④ 事前ガイダンス実施(登録支援機関)・在留資格認定証明書を交付申請【日本国内】

- ⑤ 査証発給を受けてから日本へ入国【ミャンマーから日本へ】

- ⑥ 入国、そして配属【日本国内】

詳細は以下の記事の「ケース2.特定技能外国人として受け入れる」をご参照ください。

「在留資格別」外国人労働者の受け入れから就労までの流れ|技能実習、特定技能、技人国それぞれの違いは? | ミャンマー・ユニティ送り出し機関や登録支援機関が行う特定技能外国人へのフォロー

送り出し機関・登録支援機関の主なサポート内容

- 試験対策と事前研修の実施:特定技能試験の合格に向けた対策講座や、業種ごとの実技研修を提供する。(送り出し機関)

- 雇用契約のサポート:適切な雇用先を紹介し、契約内容の確認や労働条件の交渉を支援する。(登録支援機関)

- 在留資格取得の手続き支援:在留資格認定証明書の申請(登録支援機関)、査証(ビザ)取得のサポートを行う。(送り出し機関)

- 入国後の生活支援:住居の確保、銀行口座開設、携帯電話契約、役所手続きなどをサポートする。(登録支援機関)

- 就労後のフォローアップ:職場での適応支援や、トラブル発生時の相談対応を継続的に行う。(送り出し機関と登録支援機関が連携して行う)

送り出し機関や登録支援機関は、特定技能外国人がスムーズに日本で働けるよう、さまざまなサポートを提供します。

その中でも重要視されるのが「特定技能試験の合格」です。

各送り出し機関は「特定技能試験の合格」を目指し、試験対策講座や実技研修を実施し、受験者が試験内容を理解し、確実に合格できるよう支援を行います。

その後、特定技能試験の合格者が適切な雇用先を見つけられるよう、登録支援機関は企業とのマッチングを行います。

労働条件の交渉や契約書の確認もサポートし、外国人労働者が不利な条件で働かないよう配慮し、在留資格の申請手続きや、査証(ビザ)の取得を支援まで行って日本での就労準備を整えます。

そして、特定技能外国人の入国後に住居の確保や銀行口座の開設、携帯電話の契約、役所での手続きをサポートします。

これにより、外国人労働者が新しい環境にスムーズに適応できるようになります。

また企業に雇用され、就労する際に生じる職場でのトラブル対応や、職場環境への適応支援を継続的に行い、登録支援機関と送り出し機関が連携して、特定技能外国人が安定して働ける環境を整えます。

ミャンマー・ユニティが行う具体的なサポート内容

ミャンマー・ユニティの主なサポート

- 特定技能試験・日本語教育の提供:N5〜N2レベルの日本語教育をオンライン・対面で提供し、特定技能試験対策もサポート。

- 雇用先のマッチングと契約サポート:日本企業と適切なマッチングを行い、雇用契約締結までをサポート。

- 在留資格取得と入国手続き支援:ビザ申請や在留資格認定証明書取得の手続きを支援。

- 入国後の生活支援:住居確保、銀行口座開設、携帯電話契約、行政手続きのサポートを実施。

- 継続的なフォローアップとキャリア支援:就労中のトラブル対応や、帰国後の職業紹介までを一貫して支援。

ミャンマー・ユニティは、ミャンマー人の日本での就労を全面的に支援する送り出し機関です。まず、日本で働くための基礎として、特定技能試験対策や日本語教育を提供します。特に、オンライン学習システム「MJ

Space」を活用し、N5〜N2レベルの日本語教育を無料で提供しています。

また、日本企業とのマッチングを行い、雇用契約の締結をサポートします。求人情報の提供だけでなく、労働条件の確認や契約手続きもフォローします。その後、在留資格取得に向けた手続きとして、ビザ申請や在留資格認定証明書の取得を支援し、スムーズな入国をサポートします。

入国後は、住居の確保、銀行口座開設、携帯電話契約、各種行政手続きを支援することで、新しい環境への適応を円滑にします。さらに、職場でのトラブル対応やメンタルサポートなどのフォローアップを行い、安定した就労を実現できるようサポートします。

また、帰国後も職業紹介を無料で提供し、ミャンマー国内の日系企業などへの就職支援を行います。このように、ミャンマー・ユニティは、特定技能外国人の就労前後にわたる包括的な支援を提供し、より良いキャリア形成をサポートしています。

特定技能試験のまとめ

理解してほしい5つのポイント

- 特定技能試験の目的:即戦力となる外国人材を確保し、日本の人手不足を解消する制度。

- 試験内容と受験資格:業種ごとに異なる技能試験と日本語試験があり、技能実習2号修了者は免除される場合がある。

- 合格後の手続き:雇用契約の締結、在留資格申請、入国後の生活サポートが必要

- 企業の役割:受け入れ企業は、雇用契約の適正化や外国人労働者の定着支援を行うことが求められる。

- サポート機関の活用:送り出し機関や登録支援機関を利用することで、スムーズな手続きを進めることができる。

この記事では、特定技能試験の目的や受験資格、合格後の手続き、受け入れ企業の役割について詳しく解説しました。

特定技能制度を活用することで、日本の労働市場に即戦力となる外国人材を確保することができます。

しかし、特定技能外国人の受け入れ手続きは複雑で、さらに雇用後のサポート体制を整備するのは、多くの企業にとって大きな負担となっています。

そのため、特定技能外国人を受け入れる際には、信頼できる送り出し機関の協力が不可欠です。

ミャンマー政府認定圧倒的No.1送り出し機関「ミャンマー・ユニティ」では、技能試験対策から就職支援、入国後の生活サポートまで一貫したサポートを提供しています。

優れた外国人材を確保したい企業様は、ぜひ「ミャンマー・ユニティ」にご相談ください。

▶ミャンマー・ユニティへのお問合せはコチラ無料でご提供しております