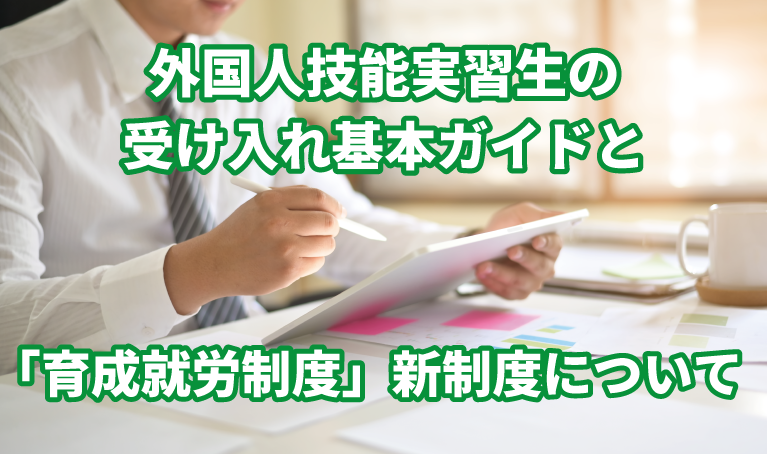

外国人技能実習生の受け入れ基本ガイドと「育成就労制度」新制度について

外国人技能実習制度は、日本国内での技能伝達を通じた国際貢献を目的に1993年に創設された制度です。

しかし、長時間労働や賃金未払いなどの問題が指摘され、2027年4月頃に新たに「育成就労制度」が導入されます。

この制度は、人材不足分野での労働力確保を目的とし、外国人労働者の権利保護を強化しています。

育成就労制度では、日本語能力や実践的スキルが求められ、転籍も条件付きで可能となりました。

この記事では、外国人技能実習制度やその基本情報、2027年4月頃に施行される育成就労制度についても詳しく解説しています。

目次

外国人技能実習制度とは?まず知りたい制度の基本

技能実習制度の概要

- 制度の目的: 日本で培った技能や技術を開発途上地域に移転し、経済発展を担う「人づくり」に貢献すること。

- 開始年と法的基盤: 1993年に創設され、2017年に技能実習法が施行され新制度として運用。

- 受け入れ分野: 外食、介護、宿泊、農業、飲食料品製造業など16の特定産業分野が対象。

- 受入形態: 企業単独型と団体監理型があり、約98%が団体監理型。

- 実習期間と流れ: 最長5年間の実習が可能で、段階的に技能を習得。

- 保護体制: 人権侵害への罰則、相談窓口の設置など、実習生保護を強化。

技能実習制度は、日本の企業が外国人技能実習生を受け入れ、技能や技術を指導する仕組みのことです。

この制度は単に労働力を提供するものではなく、技能実習生が日本で得た知識や経験、ノウハウなどを帰国後に活かし、出身国の経済発展に寄与することを目指して設立されました。

技能実習には1号から3号までの段階があり、それぞれに応じて技能を習得、習熟、熟達していきます。

また、実習期間中は労働関係法令が適用されるため、労働者として保護される仕組みも整備されています。

ただし、この技能実習制度が新制度になることが決定しました。新制度の名称は「育成就労制度」といい、2024年6月14日、技能実習に代わる新たな制度「育成就労」を新設するための関連法の改正が、国会で可決・成立しました。

(詳しくは記事後半で解説します)

技能実習制度の労働期間について解説

- 在留期間: 技能実習生は最長5年間日本で働くことができます。

- 開始年と法的基盤: 1993年に創設され、2017年に技能実習法が施行され新制度として運用。

- ステップ構成: 技能実習1号(1年)、2号(2年)、3号(2年)と段階的に進みます。

- 更新要件: 各段階で技能試験に合格し、次のステップへの移行が認められます。

- 帰国条件: 技能実習3号終了後は一旦帰国する必要があります。

- 延長不可: 特定の事情がない限り、5年間を超える在留は認められません。

技能実習制度の労働期間は、段階的に設定された制度です。

技能実習1号、2号、3号の各ステップに分かれており、それぞれのステップで技能試験に合格する必要があります。

すべてのステップに合格し、技能実習3号まで進むことができれば、最大5年間日本で技能を習得しながら働くことが可能です。

1号では基礎的な技能を学び、2号ではその技能をさらに磨き、3号では熟練レベルの技能に達するように努力する。

そうして、全てのステップを完了した場合、技能実習生は母国でその技術を活かし、現地の経済発展に寄与することが出来る――というように技能実習制度では考えられていました。

技能実習制度を利用して外国人労働者を雇用する場合は、5年間の限られた期間で計画的に実習を実施し、技能移転ができるレベルまで、その人を育てることが求められます。

ミャンマー・ユニティの技能実習生の就労までの流れについて以下のリンクよりわかりやすく解説しております。

技能実習生の就労までの手続きと流れ | ミャンマー・ユニティ技能実習1号、2号、3号とは?その違いを理解しよう

| 項目 | 技能実習1号 | 技能実習2号 | 技能実習3号 |

|---|---|---|---|

| 目的 | 基礎的な技能の習得 | 習得した技能の熟練 | 技能の高度化と応用 |

| 在留期間 | 1年 | 2年 | 2年 |

| 移行条件 | 特定の試験は不要 | 技能試験合格が必要 | 技能試験3級合格が必要 |

| 対象職種 | 技能実習計画で定められた職種 | 1号で実施した職種 | 2号で行った職種の継続 |

| 雇用形態 | 有給雇用が必須 | 有給雇用が必須 | 有給雇用が必須 |

技能実習1号、2号、3号は、それぞれが技能習得の段階を表しています。

技能実習1号では基礎的な技能を学び、2号ではその技能を実務に活用しながら熟練度を高めます。そして、3号ではさらに高度な技能を習得し、応用力を養う必要があります。

各段階ごとに、在留期間が異なり、1号は1年間、2号と3号はそれぞれ2年間の在留が可能です。

ただし、技能実習1号の人が2号や3号に進むためには、それぞれ対応する日本語能力と技能試験の合格が必須です。

なお、全ての段階で有給雇用が義務付けられています。

技能実習1号:基礎技能を習得する第一歩

- 推奨される日本語レベル: N5程度の基礎的な日本語力が必要です。

- 業務レベル: 基礎的な作業や業務を指導者の下で行います。

- 注意点: 初期段階では業務習得に時間がかかるため、丁寧な指導が重要です。

技能実習1号は、技能実習生が日本で初めて働くステージです。

主に基礎的な業務に従事し、指導を受けながら日本の技術や作業文化を学んでいきます。

この段階では、簡単な会話や指示を理解するためのN5程度の日本語能力が求められます。

技能実習2号:熟練度を高めるステップ

- 推奨される日本語レベル: N4程度の簡単な日常会話ができるレベル。

- 業務レベル: 指導を受けつつ、より実践的な作業に取り組みます。

- 注意点: 実習内容が広がるため、安全管理やフォロー体制が重要です。

技能実習2号は、1号で習得した基礎を応用し、業務スキルを高める段階です。

この段階では、業務内容が拡大し、より多くの責任を持つことが期待されます。実習生が日本語での業務指示を理解できることが求められます。

技能実習3号:高度な技能を習得し応用力を養う

- 推奨される日本語レベル: N3程度で業務上の専門用語も理解可能。

- 業務レベル: 高度で専門性のある業務に従事します。

- 注意点: さらなる成長のために、明確な目標設定が必要です。

技能実習制度と特定技能制度の違いは?何が違うのか?

日本語で専門的な指示を理解する力が求められ、実習生は責任感を持って作業に取り組む必要があります。

雇用主は、実習生の能力を最大限に引き出すための環境整備とモチベーション管理を行うべきです。

技能実習制度と特定技能制度の違いは?何が違うのか?

| 項目 | 技能実習制度 | 特定技能制度 |

|---|---|---|

| 目的 | 技能移転による国際貢献 | 特定産業分野での即戦力確保 |

| 在留期間 | 最長5年 | 最長5年(特定技能2号は無期限) |

| 対象分野 | 91職種167作業 | 16分野(例: 外食,介護, 建設) |

| 要件 | 技能実習計画の認定が必要 | 試験合格または技能実習2号修了 |

| 労働者の性格 | 技能修得を目的とした実習生 | 即戦力として働く労働者 |

| 転籍の可否 | 原則不可 | 条件付きで可能 |

| 賃金条件 | 日本人と同等以上 | 日本人と同等以上 |

技能実習制度と特定技能制度は、外国人材の受け入れに関する目的と手段が上記の表のように異なります。

技能実習制度は、日本の技術を発展途上国に移転する国際貢献が主な目的です。

一方、特定技能制度は特定分野における深刻な人手不足を補うために即戦力として働ける外国人を受け入れる制度です。

本来、技能実習制度では教育的な要素が強調された制度であり、企業が技能実習計画を認定機関に提出し、日本の技術を世界に広めることを目的としていました。

それでは、特定技能制度はというと「教育」よりも「即戦力」としての活用が重視され、短期間で効率的に人手不足を補う制度であり、本来ならば両者は全く異なる制度です。

しかし、過去には技能実習制度を悪用する企業が存在し、低賃金や長時間労働など劣悪な労働環境で実習生を働かせる事例が多数報告され、一部はニュースなどで大々的に報道されるほどでした。

これらの不正行為により、制度の目的である国際貢献が損なわれ、国際的な批判も高まり、結果として日本政府は技能実習制度の廃止を決定し、2027年4月頃から新たに「育成就労制度」を導入することとなったのでした。

技能実習生は本来、技能や技術を習得するために定められた職種や作業のみで働ける制度です。

例えば、農業での技能実習生は、畑作業や収穫作業など具体的な技能の習得に限られていました。

そして、彼らに支払われる賃金は「最低賃金以上の金額を支払わなければならない」と定められているものの、最低賃金以下での雇用や残業代の未払いなどの問題が発生したこともありました。

一方、特定技能外国人労働者は即戦力としての役割が求められている存在です。

例えば、飲食業であれば調理や接客など幅広い業務を担い、短期間で業務に即応できることを前提として雇用されます。

また、特定技能では転籍が条件付きで認められており、労働者がより良い職場環境を選べるようになっています。

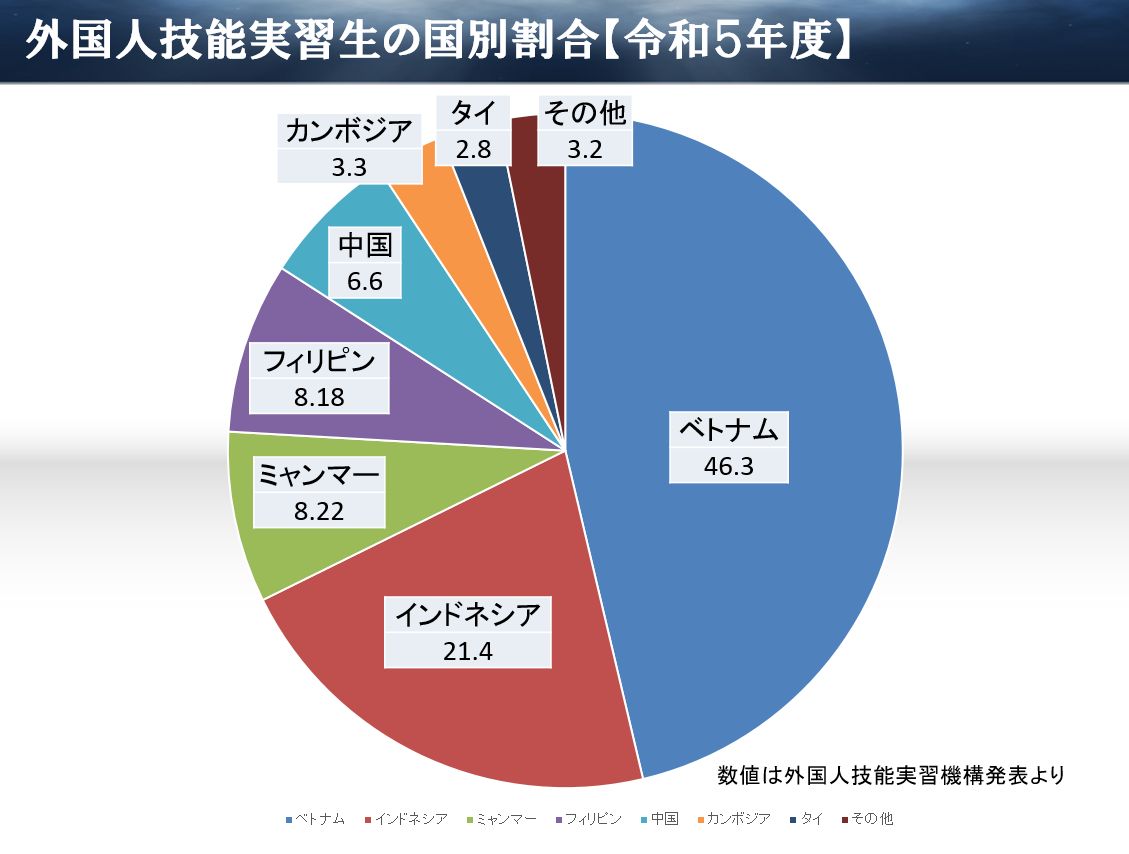

技能実習生の受け入れ人数推移・国別割合

| 国籍 | 人数 | 構成比 (%) |

|---|---|---|

| ベトナム | 162,010 | 46.3 |

| インドネシア | 74,879 | 21.4 |

| フィリピン | 28,627 | 8.2 |

| ミャンマー | 28,755 | 8.2 |

| その他 | 該当情報なし | 15.9 |

技能実習生の受け入れ人数は、令和5年度2024年6月時点で合計約42万人となっています。

技能実習生の国籍別の構成をみると、ベトナムが162,010件で 46.3%と全体の約半分を占め、次いでインドネシアの 74,879 件で 21.4%、ミャンマーが 28,755 件、フィリピンが28,627 件とそれぞれ 8.2%となっています。

その他の国籍の合計は15.4%で、中国やタイなどの国々が含まれます。

ベトナム人技能実習生が最も多いのは変わりがありませんが、弊社がご紹介しているミャンマーは令和4年度は技能実習生の国別人数で第4位(6.1%)だったのが令和5年度には第3位(8.2%)となりました。

出典:外国人技能実習機構

技能実習生が一番多い職種は?職種ごとの割合

| 職種 | 構成比 (%) |

|---|---|

| その他(介護、宿泊、ビルクリーニング、自動車整備など) | 27.1 |

| 建設関係 | 23.6 |

| 食品製造関係 | 19.6 |

| 機械・金属関係 | 13.1 |

職種別にみると、「その他」が27.1%と最も多く、「その他」には介護、宿泊、ビルクリーニング、自動車整備などの職種が追加されています。

次に多いのが建設関係の職種で 23.6%、次いで食品製造関係の職種が 19.6%、機械・金属関係の職種が 13.1%となっています。

介護や建設業も徐々に増加傾向にあり、技能実習生の需要が高まっているといえます。

主要産業における技能実習生の扱いや固有要件について

| 産業 | 受け入れ人数枠 | 技能要件 | 日本語能力要件 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 製造業 | 常勤職員の1/20(最大20名) | 基礎的な技術 | N4以上が望ましい | 機械操作の安全管理 |

| 農業 | 常勤職員数に応じた人数 | 栽培・収穫技術 | N4以上 | 季節ごとの業務計画が必要 |

| 介護 | 介護職員数に応じた人数 | 身体介護の基礎技能 | 1年目(入国時)は「N3」が望ましい水準、「N4」程度が要件。2年目は「N3」程度が要件。 | 夜勤業務は2年目以降限定 |

技能実習生の受け入れは、「企業単独型」と「団体監理型」という2種類の受け入れ方式があります。技能実習生の受け入れ人数は、この方式が「企業単独型」か「団体監理型」かで変わってきます。

事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体) が技能実習生を受け入れ、日本企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方法が「団体監理型」となります。

一方で、日本企業が直接海外の支店や関連企業等から社員を受け入れ、技能実習を実施する方法は「企業単独型」となります。

原則として技能実習は団体監理型をおすすめします。企業単独型は一般企業様にとってはハードルが高く、おすすめできません。

「基本人数枠」というものが実習実施者の常勤職員の総数に応じて決められています。

ここで言う常勤職員には、既に実習を受けている技能実習生の数は含まれません。この基本人数枠を基準として、団体監理型なのか、企業単独型なのかで受け入れ可能人数が決定します。

また、優良実習実施者と優良監理団体は受け入れ人数を増やすことができます。

この優良実習実施者と認められるためには、外国人技能実習機構へ「優良要件適合申告書」を提出し、満点(120点)の6割以上の点数を獲得する必要があります。

さらに、在留期間最大である技能実習第3号(在留4~5年目)の受け入れを行うためには、監理団体も上記の優良監理団体(一般監理団体)である必要があります。

団体監理型の受け入れ人数枠

| 実習実施者の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 基本人数枠 第1号 (1年間) | 第2号 (2年間) | 優良基準適合者 第1号 (1年間) | 第2号 (2年間) | 第3号 (2年間) | |

| 301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |

| 201~300人 | 15人 | 30人 | 30人 | 60人 | 90人 |

| 101~200人 | 10人 | 20人 | 20人 | 40人 | 60人 |

| 51~100人 | 6人 | 12人 | 12人 | 24人 | 36人 |

| 41~50人 | 5人 | 10人 | 10人 | 20人 | 30人 |

| 31~40人 | 4人 | 8人 | 8人 | 16人 | 24人 |

| 30人以下 | 3人 | 6人 | 6人 | 12人 | 18人 |

- 常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。

- 企業単独型、団体監理型ともに、下記の人数を超えることはできません。

1号実習生:常勤職員の総数

2号実習生:常勤職員の総数の2倍

3号実習生:常勤職員の総数の3倍 - 特有の事情のある職種については、業務所管大臣が定める告示で定められる人数になります。 例) 介護職種 → 事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤職員(常勤介護職員)の総数に応じて設定

介護職種 技能実習生の人数

| 事業所の常勤介護職員総数 | 【介護職種】技能実習生の人数 | 優良な実習実施者 | ||

|---|---|---|---|---|

| 1号 | 全体(1号・2号) | 1号 | 全体(1号・2号・3号) | |

| 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |

| 2人 | 1人 | 2人 | 2人 | 2人 |

| 3~10人 | 1人 | 2人 | 3~10人 | 3~10人 |

| 11~20人 | 2人 | 6人 | 11~20人 | 11~20人 |

| 21~30人 | 3人 | 9人 | 21~30人 | 21~30人 |

| 31~40人 | 4人 | 12人 | 8人 | 31~40人 |

| 41~50人 | 5人 | 15人 | 10人 | 50人 |

| 51~71人 | 6人 | 18人 | 12人 | 51~71人 |

| 72~100人 | 8人 | 24人 | 16人 | 72~100人 |

| 101~119人 | 10人 | 30人 | 20人 | 101~119人 |

| 120~200人 | 10人 | 30人 | 20人 | 120~200人 |

| 201~300人 | 15人 | 45人 | 30人 | 201~300人 |

| 301人以上 | 常勤介護職員の20分の1 | 常勤介護職員の20分の3 | 常勤介護職員の10分の1 | 常勤介護職員の5分の3 |

まず製造業では、常勤職員数の1/20を上限として技能実習生を受け入れることが可能です。基礎的な技術を学ぶ実習生が多く、日本語能力N4以上が推奨されています。

安全管理が特に重要で、機械操作に対する研修が必要です。

農業分野では、実習生の受け入れは常勤職員数に基づくように決まっています。

耕作、収穫などの技術を習得するため、季節ごとの業務計画が求められており、特にベトナムやインドネシアからの技能実習生が多く、働いています。

介護分野では、受け入れ人数は常勤介護職員数に応じて設定されています。

実習生は身体介護の基礎技能を学び、夜勤業務は2年目以降に限定されており、日本語能力N3が望ましく、実習生の適応を助けるための教育体制が必要です。

出典:全国農業会議所

出典:厚生労働省

製造業における技能実習生の受け入れ

求められる要件

- 日本語レベル: N4以上が望ましい。簡単な指示を理解できることが求められます。

- 業務レベル: 基礎的な技術を習得し、機械操作に従事する能力が必要です。

- 注意点: 機械操作時の安全管理を徹底し、適切な指導を行うことが重要です。

製造業では、技能実習生は常勤職員の1/20を上限に受け入れることが可能です。

この分野では、基礎的な機械操作技術の習得が主な目的となります。

実習生は、N4レベルの日本語能力が必要とされ、上司の指示を正確に理解する能力が求められます。

この産業では雇用主は、実習生に対して、安全管理の徹底や作業中のリスクを最小限にするための適切な指導体制を整える必要があります。

また、技能実習生が安心して働ける環境を提供することで、生産効率の向上が期待できます。

農業における技能実習生の受け入れ

求められる要件

- 日本語レベル: N4以上が推奨される。基本的な会話が可能であることが必要です。

- 業務レベル: 耕作や収穫など、季節に応じた作業ができる技能を持つこと。

- 注意点: 季節ごとの業務計画を立て、スムーズな運営をサポートする必要があります。

農業分野での技能実習生の受け入れ人数は、常勤職員数を基準に計算されます。

例えば、常勤職員が40名いる法人であれば、5名の技能実習生を受け入れることができます。30名以下であれば3名の受け入れが可能です。

この分野では、栽培や収穫の技術を習得することが技能実習生の主な目的となります。

求められる日本語能力はN4レベルで、上司からの作業指示が理解できる程度のレベルが求められます。

なお、農作業の時間や労働内容は季節に応じて変動するため、雇用主は年間を通じた業務計画を適切に立てることが重要です。

また、実習生が農業機器を安全に使用できるよう、定期的な指導を行いましょう。

介護分野における技能実習生の受け入れ

求められる要件

- 日本語レベル:1年目(入国時)は「N3」が望ましい水準、「N4」程度が要件。2年目は「N3」程度が要件。

- 業務レベル: 身体介護の基礎技能を習得し、利用者に直接的なケアを提供できること。

- 注意点: 夜勤業務は2年目以降に限定されるため、計画的な育成が必要です。

介護分野でも農業と同じく、技能実習生は介護職員数に基づき受け入れが可能です。

この分野の実習生は、身体介護や生活援助の基礎技能を習得することが主な目的となり、介護業務がつつがなく出来るようにN3レベル程度の日本語能力が求められます。

他の産業と異なり、介護分野の業務では利用者とのコミュニケーションが重要であり、専門用語を含む日本語の指導とサポートを雇用主は行う必要があります。

また、夜勤業務は2年目以降に限定されており、初年度から夜勤業務をさせることはできません。

弊社ミャンマー・ユニティの介護技能実習生の送り出しについて以下のリンクよりわかりやすく解説しております。

日本に来た技能実習生が抱える課題と解決策

| 課題 | 具体的な問題点 |

|---|---|

| 言語の壁 | 日本語での意思疎通が困難。専門用語や日常会話で誤解が生じやすい。 |

| 文化の違い | 「察する文化」に慣れず、指示の曖昧さから作業効率が低下。 |

| 孤立感 | 地域社会や職場での交流不足により、精神的な孤独を感じやすい。 |

| 労働環境 | 過重労働や契約内容との不一致が原因でのトラブルが発生。 |

| 法的知識の不足 | 自らの権利や契約条件を十分に理解できず、不利益を被ることがある。 |

日本に来た技能実習生は、言語や文化の違いから多くの課題に直面します。

言語の壁では、日本語の専門用語や「察する」文化に馴染めず、職場での誤解が頻発しています。

また、どうしても日本という異文化の中で孤立しやすく、精神的なストレスを抱える実習生も少なくありません。

労働環境においては、契約条件が不明確な場合や過重労働により、トラブルが生じることも少なくありません。

特に技能実習生は日本の法知識が不足しているため、自らの権利や母国では問題なかったことが日本では犯罪になることを知らずに、問題やトラブルが深刻化してしまうケースもあります。

雇用主は、こういった技能実習生の抱えがちな課題に対して、明確な指示や適切なサポート体制を整えるとともに、交流機会を設けることで、技能実習生の「孤立化」を防ぐことができます。

技能実習生が安心して働ける環境を提供することが、企業と実習生の双方にとって大きな利益をもたらします。

技能実習生受け入れ事業所で起きる労働関係の法令違反問題

技能実習生を受け入れる事業所で、実は労働関係法令違反が数多く発生しています。

厚生労働省の調査によると、令和4年には監督指導を受けた事業所の73.7%で法令違反が認められました。

その中には基準を満たさない機械の使用、健康診断結果に基づく適切な医師の意見聴取の未実施、割増賃金未払いなどもあったそうです。

これらの法令違反は、労働環境の整備不足や管理者の知識不足が原因となるケースが少なくありません。

技能実習生を受け入れる事業所が、労働関係法令違反を行い、それが発覚してしまうと、労働基準監督署などから是正勧告や指導が行われるだけでなく、悪質な場合には書類送検され、罰則を受ける可能性もあります。

罰則には、罰金や受け入れ事業所としての認可取り消しが含まれており、経営に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

また、技能実習生の信頼を損ねることで、人材確保が難しくなるリスクも考えられます。

事業所側は、対策として法令遵守を徹底し、技能実習生が安全かつ快適に働ける環境を整備することが求められます。

技能実習生の孤立を防ぐ取り組みと企業がすべき対応

| 取り組み主体 | 具体的な取り組み | 効果 |

|---|---|---|

| 大分県の自治体 | 日本語学習支援のための講座を開催 | 実習生のコミュニケーション能力向上 |

| 石川県の企業 | 地域住民とのスポーツ交流イベントを実施 | 地域社会との一体感を強化 |

| 全国展開の人材支援団体 | 生活相談窓口を設置 | 孤立感の軽減と迅速な問題解決 |

| 福井県の自治体 | 異文化交流プログラムを実施 | 相互理解を促進し、働きやすい環境を整備 |

| 民間企業のITプラットフォーム | 技能実習生と地域社会を繋ぐアプリを提供 | 地域活動の参加機会を拡大 |

技能実習生が日本で孤立することを防ぐため、自治体や企業はさまざまな取り組みを実施し、実習生の孤立を防いだり、万が一の災害の際に無事に過ごせるような教育も行われています。

上記の表のような各自治体などでの取り組みは、実習生が働きやすい環境を提供するだけでなく、地域社会との共存を促進することを目的としています。

例えば、大分県では、技能実習生が日本語を学ぶための講座を開講しており、この講座では、日常会話だけでなく業務で使う専門用語を学べるようになっています。

石川県の企業では、地域住民と実習生がスポーツを通じて交流するイベントを定期的に開催し、実習生が地元住民と自然に交流できる場を提供し、孤立感を軽減することに役立っているそうです。

また福井県では、異文化交流プログラムが実施されており、このプログラムを通じて実習生が日本の文化や習慣を学ぶだけでなく、地域住民が実習生の母国の文化を知る機会を提供しています。

こういった取り組みは、その地域に住む人々にとっても、外国人実習生を理解する貴重な機会となり、地域全体で実習生を支える風土が日本の至る所で形成されつつあるようです。

技能実習制度に新しく変わる、育成就労制度について

技能実習制度は、日本国内での技能伝達を通じた国際貢献を目的に1993年に創設されましたが、長時間労働や賃金未払いなどの問題で国際的な非難を受けていました。

この背景から、2027年4月頃から、技能実習制度を廃止し、新たに「育成就労制度」が導入されることになりました。

育成就労制度は、日本国内の人材不足分野における労働力確保を目的に設計された、新しい制度です。

育成就労制度では、技能実習制度で認められていなかった「転籍」も条件付きで可能となり、外国人労働者の権利保護が強化されています。

ただし、育成就労制度の対象となる外国人に対しては、日本語能力試験N5レベル以上の日本語能力が求められ、より実践的なスキルを身につけることが重視されるように変更になりました。

育成就労制度を利用する雇用主としては、次の2点に注意が必要です。

第一に、育成就労計画の策定と認定を受ける義務があること。

第二に、転籍の条件を満たすための環境整備や、労働条件の透明性確保が求められることです。

端的に言うと、外国労働者が働きやすい環境を育成就労制度を利用する側は提供しなければならなくなり、外国労働者に対して単なる労働力としての受け入れにとどまらず、育成やキャリア形成を支援する姿勢が求められます。

企業はこの制度を活用することで、長期的かつ安定的な労働力確保が期待できます。

出典:厚生労働省

技能実習制度から育成就労制度への変更点について

| 項目 | 技能実習制度 | 育成就労制度 |

|---|---|---|

| 目的 | 国際貢献を目的とした技能移転 | 国内人材不足を補うための人材育成 |

| 在留期間 | 最長5年 | 原則3年 |

| 転籍 | 本人の意向による転籍は不可 | 条件付きで転籍が可能 |

| 日本語能力 | 介護以外は要件なし | 日本語能力試験N5以上を要件 |

| 監理団体 | 監理団体が監督 | 監理支援機関が支援・監督を強化 |

技能実習制度から育成就労制度への変更点は、制度の目的や仕組みにおいて上記の表のような大きな違いがあります。

技能実習制度は国際貢献を目的に設計されましたが、育成就労制度は国内の深刻な人材不足を解消するために新たに導入された制度になります。

特に注目すべき変更点は、転籍が条件付きで可能になったことです。

これまでの技能実習制度では、低賃金や過酷な労働環境が問題となり、不満を抱く労働者の失踪が増加していました。

しかし、新制度では転籍が条件付きで可能となり、労働環境改善を求める外国人人材の移動が認められるようになりました。

また、日本語能力試験N5以上の要件により、外国人労働者は日常会話や職場での基本的な指示を理解するための学習が求められるように変更されました。

受入企業だけでなく、外国人人材に対して求められる日本語能力も上がったため、受け入れ先企業の教育負担が軽減されるようになっており、職場でのコミュニケーションがよりスムーズになることで、双方にとって効率的で良好な労働環境が構築されることが期待されています。

これらの制度変更により、企業側には、これまで以上に透明性の高い労働条件の提示や、外国人労働者の育成に力を入れることが求められるようになりました。

一方で、制度の利用により安定した労働力確保が可能となり、持続可能な人材戦略を構築するチャンスも広がりました。

過去に弊社が行った育成就労に関するセミナーは以下よりご覧いただけます。

2025年3月頃に主務省令のパブリックコメントがでますので、2025年3月頃にまた育成就労に関する最新情報セミナーを開催予定です。

外国人技能実習制度のまとめ

- 外国人技能実習制度は、日本の技能を発展途上国に移転することを目的としています。

- 実習生は製造業や農業、介護などの特定分野で働きながら技能を習得します。

- 制度利用には受け入れ事業所の法令遵守と適切な労働環境の提供が不可欠です。

- 実習生の孤立を防ぐために、日本語教育や異文化交流の場が重要な役割を果たします。

この記事では、外国人技能実習制度を通じた実習生受け入れの意義や課題を解説しました。

優秀な外国人人材を確保するためには、制度への理解を深め、適切なサポート体制を整えることが必要不可欠です。

そんな中、優秀な外国人人材を確保したい企業には、ミャンマー政府認定圧倒的No.1送り出し機関の『ミャンマー・ユニティ』がおすすめです。

外国人人材の採用をご検討中の方は、ぜひミャンマー・ユニティにお問合せください。

実習生受け入れを成功に導くための心強いパートナーとして、全力でサポートいたします!

無料でご提供しております